112-я Башкирская кавалерийская дивизия

Полковник М.М.Шаймуратов

Сформирована по постановлению Государственного комитета обороны СССР №894сс от 13 ноября 1941 года в январе—марте 1942 года на железнодорожной станции Дёма (ныне в черте города Уфы) и в селах Авдон, Ново-Жуково, Старо-Жуково и Таптыково (все — Уфимский район БАССР) как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, с 14 февраля 1943 года — 16-я гвардейская кавалерийская дивизия, с 21 сентября 1943 года — Черниговская. Командный состав по разрешению Главного управления формирования Красной Армии был отозван из военных округов. Первоначально дивизия насчитывала 3823 человека (командно-начальствующий состав — 304, младший начальствующий — 431, рядовые — 3088; башкиры — 81,4 %, татары — 14,5 %, русские — 3,3 %, др. — 0,8 %). Дивизия входила в состав войск Южно-Уральского военного округа. 22 марта 1942 года от имени Президиума Верховного Совета БАССР дивизии было вручено знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

В ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 годов действовала в составе 7-го гвардейского кавалерийского корпуса на Брянском, Юго-Западном, Степном, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. В ходе первых боёв 2—31 июля 1942 года части дивизии уничтожили около 2500 солдат и офицеров, 9 орудий, 2 танка, 4 самолёта противника и др.; в ноябре 1942 — январе 1943 года — около 3 тыс. солдат и офицеров, 36 танков, 6 самолётов, прошли в западном направлении более 300 км, освободили более 100 населённых пунктов. В декабре 1942 года участвовала в Сталинградской наступательной операции, в феврале 1943 года — в боях под городами Ворошиловград и Краснодон, 11—23 февраля 1943 года совершила глубокий рейд по тылам врага, в ходе которого были уничтожены 12 тыс. солдат и офицеров противника, 28 танков, 50 орудий, освобождены 1,5 тыс. советских военнопленных, в сентябре 1943 года — за город Чернигов и Черниговскую область, в ноябре 1943 года — Гомельско-Речицкой, в январе 1944 года — Калинковичско-Мозырской, в июле—августе 1944 года — Люблин-Брестской, с января 1945 года — Висло-Одерской, с февраля 1945 года — Восточно-Померанской, в апреле—мае 1945 года — Берлинской операциях. С июня 1945 года дислоцировалась в городах Брест, Нахичевань. Награждена орденами Ленина (1945), Красного Знамени (1944), Суворова 2-й степени (1944), Кутузова 2-й степени (1945). В 1945 году 58-й гвардейский кавалерийский полк получил почётные наименования Томашувский Краснознамённый, был награждён орденом Суворова 3-й степени; 60-й гвардейский кавалерийский полк — Померанский Краснознамённый, орденом Суворова 3-й степени; 62-й гвардейский кавалерийский полк — Краснознамённый, орденом Кутузова 3-й степени, Александра Невского; 148-й гвардейский артиллерийско-миномётный — Томашувский Краснознамённый, ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени. Дивизия прошла от реки Волга до реки Эльбы свыше 4 тыс. км, части пополнялись резервами (в 1943 году), дважды почти полностью обновлялись. Орденами и медалями награждено 3860 воинов дивизии.

112-я Башкирская кавалерийская дивизия является единственным кавалерийским соединением Красной Армии, 78 воинов которой были удостоены звания Героя Советского Союза и 5 человек cтали полными кавалерами ордена Славы.

Командиры дивизии: генерал-майоры М.М. Шаймуратов (с декабря 1941 года), Г.А. Белов (февраль 1943 — май 1945 года). Печатный орган — газета «Кызыл атлылар». Музеи дивизии открыты в городах Уфа, Туймазы, селе Кушнаренково. В Уфе на здании, где находился штаб формирования дивизии, установлена мемориальная доска. Памятники дивизии установлены в городах Петровское, Чернигов, на железнодорожной станции Чернухино (все — Украина).

Лит.: Ахмадиев Т.Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. Уфа, 1999; Бикмеев М.А. Легендарная 16-я (112-я) гвардейская Башкирская кавалерийская дивизия. Уфа, 2005; Бикмеев М.А. Сто двенадцатая башкирская кавалерийская дивизия // Военная история башкир: энциклопедия. Уфа, 2013.

Генерал-майор Г.А.Белов

Фрагмент газеты «Советская Башкирия» №38 от 14 февраля 1978 года (3 стр.)

Фрагмент газеты «Советская Башкирия» №77 от 2 апреля 1980 года.

Фрагмент газеты «Известия Башкортостана» от 19 февраля 1994 года.

Бой за станицу Обливская

(Фрагмент статьи)

19 ноября 1942 года залпы тысяч орудий оповестили о начале операции «Уран». После мощной артподготовки войска 5-ой танковой армии, в составе которой сражалась 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, прорвали оборону 3-й румынской армии, и началась операция по окружению и уничтожению 300-тысячной группировки армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом.

Согласно записи в журнале боевых действий, в первый же день боев 112-я Башкирская кавалерийская дивизия вошла в прорыв в районе Большой, и уничтожив 4 танка, более 400 солдат и офицеров немецкой армии, с боями продвигалась по тылам противника. На шестой день боев Башкавдивизия совместно с 55-ой Алтайской кавалерийской дивизией окружили и уничтожили крупную группировку противника. Фашисты потеряли 700 человек убитыми, ранеными и пленными. Было захвачено 59 исправных танков, 200 машин и до 60-ти мотоциклов.

На 7-й день боев Башкавдивизия, совершив 60-километровый марш, прибыла к станице Обливская и перед рассветом развернулась в боевой порядок для атаки железнодорожного вокзала. Обливская – крупная железнодорожная станция, через которую до недавнего времени группировка Паулюса в Сталинграде снабжалась боевой техникой, оружием, боеприпасами и другими материальными средствами, поэтому как пункт, имеющий стратегическое значение, была подготовлена немцами к длительной обороне.

В период боев за станицу Обливская башкирские кавалеристы понесли огромные потери. Авиация противника беспрерывно бомбила и обстреливала пулеметным огнем конников. Голая степь не могла укрыть воинов от самолетов противника.

За сорок один день непрерывных боев с 19-го по 29 декабря 1942 года Башкавдивизия потеряла по разным данным около 1000 воинов убитыми и ранеными. В некоторых полках оставались до 100 кавалеристов. В этот период дивизия состояла на 82,4% из башкир, остальная часть – других национальностей, и все они были выходцами из Башкортостана, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что земля около станицы Обливской обильно пролита кровью наших земляков.

Башкиры не дрогнули и продолжали упорно атаковать врага в районе станицы Обливской. 26 декабря 1942 года дивизия получила приказ прорвать линию обороны противника в районе хутора Деев, выйти в район Сиволобов и овладеть частью населенного пункта Чернышковский.

Эта задача была выполнена, противник, потеряв убитыми и ранеными более 300 человек, начал отходить в юго-западном направлении. Станция Обливская была освобождена 31 декабря 1942 года.

За время боев с 19 ноября по 4 декабря 1942 года 112-я Башкавдивизия уничтожила 3271, взяла в плен 352 солдат и офицеров противника, захватила до 50 танков и до 200 автомашин.

Махмут Салимов, подполковник, ветеран боевых действий, член Исполкома Всемирного курултая башкир (г.Ростов-на-Дону)

2016

Башкавдивизия в Сталинградской битве

Приближающееся 70-летие Великой Победы, открывшиеся новые источники информации позволяют по иному взглянуть на некоторые сражения ВОВ и роли отдельных воинский соединений в тех боях. О боях нашей легендарной 112-й Башкавдивизии в ходе окружения Сталинградской группировки фашистских войск в республиканской литературе и научных трудах, почему-то, говорится очень мало. Участие нашей дивизии в тех кровопролитных боях увековечено на гранитной плите, установленной на Мамаевом кургане в Волгограде: «В боях отличились войска генералов: Батова П.И., Борисова М.Д. …». Эта плита была установлена в 25-ю годовщину завершения окружения гитлеровских войск.

112-я Башкавдивизия была основной в составе 8-го кавалерийского корпуса. Часто, 55-я КД и 21-я ГКД, в силу сложившейся обстановки, передавались (переподчинялись) в ходе боев другим войсковым соединениям. Но наша дивизия всегда была при корпусе. В тех сражениях 8-м кавкорпусом командовал гв. генерал-майор Борисов М.Д.

Башкирские конники своим мужеством и отвагой совершили невозможное. Теряя своих боевых товарищей, они выполняли поставленные командованием боевые задачи, несмотря ни на какие трудности А задачи были довольно сложные.

При планировании операции «Уран» командованием РККА были неверно оценена численность окружаемых вражеских сил: рассчитывали на 100 тысяч, а их оказалось – 330. Отсюда и яростное сопротивление неприятеля, и недостаток боевого обеспечения наступающих советских войск.

В соответствие с приказом по 5 ТА № 01/Оп, 8-му кавкорпусу на время вхождения в прорыв по окружению группировки придавались:

152 ГАП (гаубичный), 35 ГМП («катюши»), 179 ИПТАП (истребительно-противотанковый артиллерийский), 174 АП ПТО (артполк противотанковой обороны), 510-й и 511-й огневые (огнеметные) ТБ, 586 АП ПВО (авиация).

Составленным планом наступления предусматривалось следующее.

Взламывание вражеской обороны осуществляется в такой последовательности: I-й эшелон – 14 и 47 гв. СД – прорывают оборону противника; II-й эшелон – 1-й и 26-й танковые корпуса – входят в прорыв, за ними следует 8-й мотоциклетный полк; III-й эшелон – 8-й кавкорпус с приданными частями усиления – следует за 1-м ТК.

На деле получилось несколько по-иному. Из обнаруженных в Центральном Архиве МО РФ документов следует вот что.

152 ГАП – 19.11.42 г. Начартом Армии был задержан на артподготовке (общего наступления) и в состав 8 КК не вошел и ни в каких боевых действиях с 8 КК не участвовал.

510 огневой ТБ, еще не присоединившись к составу 8 КК, был передан другим соединениям, в боевых операциях 8 КК не участвовал.

511 огневой ТБ принял участие только в одном бою в составе 55 КД. Оторвавшись далеко от конных частей вперед, нарвался на ПТО, понес потери и больше никакого участия в составе корпуса в боевых действиях не принимал. Был передан в стрелковые соединения (изъят из состава корпуса 22.11.42 г. – в один из критических моментов рейда корпуса).

179 ИПТАП, не успев принять никаких совместных действий с 8 КК, был передан стрелковым соединениям.

35 ГМП два раза передавался корпусу и два раза изымался. В составе корпуса был очень короткое время, причем имел каждый раз только 1-2 залпа.

По Приказу Армии из состава корпуса 35 ГМП было выделено 10 автомашин для подвоза мин. По убытию из состава корпуса 35 ГМП корпусные машины увез с собой. Практически пользу корпусу оказывал очень небольшую.

174 АП ПТО (артполк) – не имел штатных транспортных средств. Все время операций сидел или без бензина или без снарядов.

586 АП ПВО (авиаполк) – положение то же, что и в 174 АП ПТО.

В этот рейд кавкорпус, как и 112 БКД, ушел слабо обеспеченным. Несмотря на то, что Г.А. Белов (зам. командира корпуса по тыловому обеспечению) и писал докладные, положения дел это не исправило. Обеспеченность боеприпасами приданных частей составила:

«179 ИПТАП – имел по 18 выстрелов на орудие, что составляло 0,13 б/к;

174 АП ПТО – имел по 40 выстрелов на орудие, что составляло 0,3 б/к;

152 ГАП – имел по 20 выстрелов на орудие, что составляло 0,25 б/к;

586 АП ПВО – имел по 200 выстрелов на орудие, что составляло 1,0 б/к;

35 ГМП – имел реактивных снарядов на 3 залпа».

Из боевого донесения 112 КД в штаб корпуса:

«В 6.00 20.11.42 г. противник против 112-й дивизии сосредоточил с флангов и фронта 3 ударные группы силою до батальона и каждой при поддержке 12 танков перешли в контрнаступление.

Не имея поддержки со стороны 47 ГСД и поддерживаемой ее танковой бригады, вынуждены отойти к южной окраине Блиновский. Заняв круговую оборону вокруг Блиновской, части КД отбили контратаку противника, уничтожив при этом 4 танка противника, более 400 солдат и офицеров, захватила в плен 163 солдат и офицеров противника.

Приданные части усиления для поддержки КД не прибыли.

В результате этих тяжелых боев части КД потеряли 600 чел. убитыми и ранеными, в том числе 2-х командиров полков – ранеными подполковников Кусимова и Макаева».

Обстановка складывалась для наших войск не лучшим образом. Из приказа командующего 5 ТА:

«21.11.42г. 21-й ГКД выйти из состава 8 кавкорпуса и действовать самостоятельно по тылам 14 пехотной дивизии противника в направлении: ферма свх.Фрунзе, Горбатовский, Сингин, чтобы помочь левому флангу 1-й гв. армии с тыла».

24 ноября 1942 года советскими войсками завершилось окружение 6-й полевой армии вермахта вместе с приданными ей соединениями и частями, как немецких, так и союзников. Кавкорпус тут же направляется в рейд по тылам противника для нейтрализации действий неприятеля по деблокаде окруженной сталинградской группировки.

Из доклада командира 112-й КД в штаб 8 КК:

«26, 27 и 28 наши совместные действия с 55 КД не имели успеха. Несли большие потери при наступлении на Обливскую из-за отсутствия средств ПВО. Совместные действия с 40 ГСД (из-за самовольного переноса срока наступления командиром 40 ГСД) по овладению Обливская с 29.11 по 4.12.42 безрезультатно подрывали силы 112-й КД.

Высокая преданность и понимание задач со стороны командного состава всех степеней и стремление во что бы то ни стало выполнить боевой приказ, и стремление личным примером воодушевить бойцов и своих подчиненных командиров на выполнение новой боевой задачи приводило к тому, что командный состав оставлял свои места управления, шел впереди и… нес большие потери.

За период с 19.11.42 по 7.12.42 сменилось командиров полков: а) 275 КП – 6 комполков; б) 294 КП – 5 командиров полков; в) 313 КП – 3 комполка. Выбыли все кадровые командиры эскадронов и взводов.

Потери 112 КД выражаются: а) в людском составе – 2631 чел.; б) в конском составе 2098 лошадей.

Основные потери дивизия имеет исключительно от действия авиации противника и значительно меньшую часть потерь от боевых действий с наземными войсками. 112 КД с момента ввода в прорыв все время действовала без прикрытия с воздуха, отчего и понесла значительные потери. Дивизия не была усилена огневыми средствами подавления отдельных узлов сопротивления противника».

Советская авиация не могла в то время помочь 112 КД и кавкорпусу. Командный состав дивизии в случае необходимости лично водил в атаки кавалеристов, неся при этом большие потери, т.к. немцы в первую очередь стремились уничтожить офицеров, которых, несмотря на солдатское обмундирование, выдавало наличие бинокля.

Уже 28 ноября 1942 г. Инспектор кавалерии Юго-Западного фронта полковник Коблов докладывал комфронта генерал-лейтенанту Н.Ф. Ватутину: «55 и 112 КД понесли более 60% потерь от авиации противника, особенно за 25, 26, 27 ноября. При таком положении указанные дивизии к активным боевым действиям в дальнейшем без приведения их в соответствующий порядок – не способны ….».

Согласно справки строевого отдела 8-го КК (от 05.12.42г.), корпусу, ведущему непрерывные бои, было выделено пополнение.

Целый месяц (до 02.01.1943 г.) немцы отчаянно оборонялись, пытаясь сохранить свои базы снабжения: без них окруженная группировка была обречена. Задача же по захвату Обливской нашими войсками два раза не была решена исключительно в силу противодействия авиации противника. Сыграло свою роль также несогласованность действий при отсутствии должной связи со стрелковыми соединениями – сообщения об отмене совместного наступления кавкорпус и кавдивизии получали от стрелковых частей с опозданием от 2-х до 9-ти часов, когда уже кавалеристы атаковали вражеские войска.

И все же, Обливскую, имевшую важное стратегическое значение для окруженной группировки противника, советские войска с ожесточенными боями захватили. Произошло это уже при новом командующем 5-й ТА – генерал-лейтенанте М. Попове.

А наша, 112 КД, из-за больших потерь людского и конского состава во взятии Обливской не участвовала. Получив другую боевую задачу, 31 декабря 1942 г. она заняла оборону на рубеже: Деев, Попов и Глухоманский.

112 КД несла значительные потери в боях, но и сама наносила большой урон врагу. Согласно данных 4-го отделения штаба 112-й кавалерийской дивизии, за период с 1 ноября по 31 декабря 1942г. частями кавдивизии было захвачено или уничтожено:

Оберофицеров – 120 (13)

Унтерофицеров – 296 (54)

Солдат – 6615 (414)

Итого: 7031 (481)

Грузовых а/машин – 177 (246)

Спецмашин – 9 ( – )

Тракторов – 2 ( – )

Мотоциклов – 28 (51)

Коней верховых – 292 (41)

Коней артиллер. – 112 ( – )

Коней обозных – 124 ( – )

Итого: 528 (53)

Бронемашин – 8 ( – )

Танков – 25 ( – )

Минометов – 21 (5)

Пушек – 12 (3)

Складов с боеприпасами,

продовольствием, боеприпаса-

ми и горючим – 5 (14)

Самолетов – 10 (34)

Велосипедов – 20 (150)

Легковых а/машин – 8 (14)

Повозок – 26 (17)

Винтовок – 4372 (742)

Автоматов – 21 ( 87)

Пулеметов станк. – 29 (14)

Пулеметов зенитн. – 4 (1)

Пулеметов легких – 130 (26)

Патроны (разные) – 8000 шт.

В скобках указаны пленные и захваченное, остальное – уничтожено.

Учитывая сложившуюся ситуацию с личным составом, Управление генерал-инспектора кавалерии Красной Армии 30 декабря 1942г. направило письмо в Башкирский обком ВКП(б) с просьбой о пополнении личного состава 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

«112-я Башкирская кавалерийская дивизия героически сражается в составе Юго-Западного фронта. В результате упорных боев дивизия понесла большие потери и крайне нуждается в срочном пополнении. В соответствии с письмом заместителя народного комиссара обороны т. Щаденко № 1/3107ш от 16-го декабря 1942 года, прошу Вас принять все меры к выделению в кратчайший срок людских и конских ресурсов».

ВрИД Генерал-инспектор кавалерии Красной Армии генерал-майор Обухов

И республика, помогла своей дивизии: направила в срочном порядке 1000 человек военнослужащих и 1500 кавалерийских лошадей.

Таким было участие нашей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Сталинградской битве.

Борис Малородов, член Союза журналистов РФ, исследователь истории 112-й Башкавдивизии

2015

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕНЕРАЛ

14 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Тагира Кусимова.

В феврале 1979 года в уфимском гарнизонном Доме офицеров отмечали 70-летие генерала Т. Т. Кусимова. По личной просьбе Тагира Таиповича мне довелось участвовать в подготовке этого, скажем прямо, не рядового события. Кроме других обязательных поручений, по своей инициативе оформил и отпечатал в городской типографии неплохой по тем временам цветной буклет с портретом юбиляра. Многие из участников памятного вечера по сей день хранят его у себя, как реликвию.

Настоящий батыр

В Доме офицеров царило необычное оживление. Чествовать Героя Советского Союза генерал-майора в отставке Кусимова пришли боевые друзья — ветераны-однополчане по 112-й кавалерийской дивизии, генералы и офицеры гарнизона, деятели культуры и искусства, представители общественности республики и, естественно, его земляки, родные и близкие. В тот вечер седовласый генерал выглядел бодрым, красивым и моложавым.

Жизненный путь славного воина тесно связан с судьбой народа, историей страны. Очень точно подметил это наш знаменитый земляк дважды Герой Советского Союза Муса Гайсинович Гареев в своем очерке «Наш генерал»: «...Каждый раз, встречая Тагира Таиповича, с трудом скрываю свое удивление и восхищение — ну, точь-в-точь Урал-батыр из сказки, услышанной в далеком детстве. Человеку уже семьдесят лет, а выделяется в любом окружении — высокий, могучий, белоснежная седина подчеркивает бронзовый загар. А в глазах постоянно озорная смешинка прячется. Чем-то похож Кусимов и на ныне покойного народного артиста СССР Арслана Мубарякова, воплотившего в известном кинофильме образ нашего национального героя Салавата Юлаева. Думаю, доведись ему родиться раньше, сложили бы о нем в народе песни, как и о Салавате».

Тагир Таипович родился на Урале — в деревне Кусимово Абзелиловского района, в те времена — Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии (кстати, фамилия его отца Зинунов, а во время призыва в армию Тагиру дали фамилию Кусимов — по названию деревни). В этих местах, на стыке Европы и Азии, в период Крестьянской войны, которую возглавлял Емельян Пугачев, прославился и Салават Юлаев со своими батырами. Мальчик хорошо знал традиции своего края по воспоминаниям земляков и народным песням.

Нелегко складывалась жизнь Тагира. Когда ему было два года, умерла мать. А в 1921 году на страну, измученную Гражданской войной и иностранной интервенцией, обрушился голод. Тагир с отцом в поисках хлеба отправились пешком в Среднюю Азию. Два года пасли отары овец в Казахстане... На всю жизнь запомнился Кусимову день, когда он в 1928 году добровольно вступил в Красную Армию. Было это в Казани, куда его направили на учебу в татаро-башкирскую объединенную военную школу. Юноша настойчиво овладевал боевым мастерством. В 1932 году он с отличием окончил ее и был оставлен там в должности курсового командира.

Затем служба в войсках: в 1935 году он помощник командира эскадрона, в канун Великой Отечественной войны майор Кусимов — помощник командира кавалерийского полка, который нес службу в составе советских войск в Иране. Началась война. 13 ноября 1941 года, когда немецкие войска вели ожесточенные бои на подступах к Москве, республику облетела весть: Государственный комитет обороны пошел навстречу пожеланиям жителей Башкирии и решил срочно сформировать две кавалерийские дивизии. На службу в них призывались добровольцы. Значительное число командного состава из башкир и татар было отозвано с фронта, из других военных округов. В начале 1942 года Кусимов приезжает в Уфу и назначается командиром формируемого здесь 275-го полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Мчится в бой Кусимов...

...И вот — фронт. 2 июля 1942 года началась боевая история дивизии. В первых же схватках с немецко-фашистскими оккупантами Кусимов показал себя умелым и отважным командиром. За проявленное в боях мужество его грудь украсил первый боевой орден. В ночь на 20 ноября 1942 года под Сталинградом во время артобстрела первый раз споткнулся его боевой конь — жеребец Бодрый, на котором Кусимов отправился из Уфы на фронт. Огромный осколок снаряда, разорвавшегося метрах в пятидесяти, рассек коню живот. А в конце дня был тяжело ранен и сам командир, попал в полевой госпиталь. Рана заживала медленно, а выход из боевого строя в тяжелые для полка дни и часы был для Кусимова мучительным. Наконец он возвращается в родную часть. А в дивизии о командире уже сложили песню: «Держит саблю-молнию крепкая рука, мчится в бой Кусимов впереди полка...» В феврале 1943 года отличившееся в боях соединение, где служил Кусимов, было переименовано в 16-ю Гвардейскую дивизию, а часть, которой он командовал, стала именоваться 58-м гвардейским кавалерийским полком. Подполковник Т. Т. Кусимов прошел трудный боевой путь от огневых берегов Волги до границ Польши. В сражениях с немецко-фашистскими захватчиками он неизменно отличался волевым характером, бесстрашием, выдержкой, владел в совершенстве искусством ведения боя.

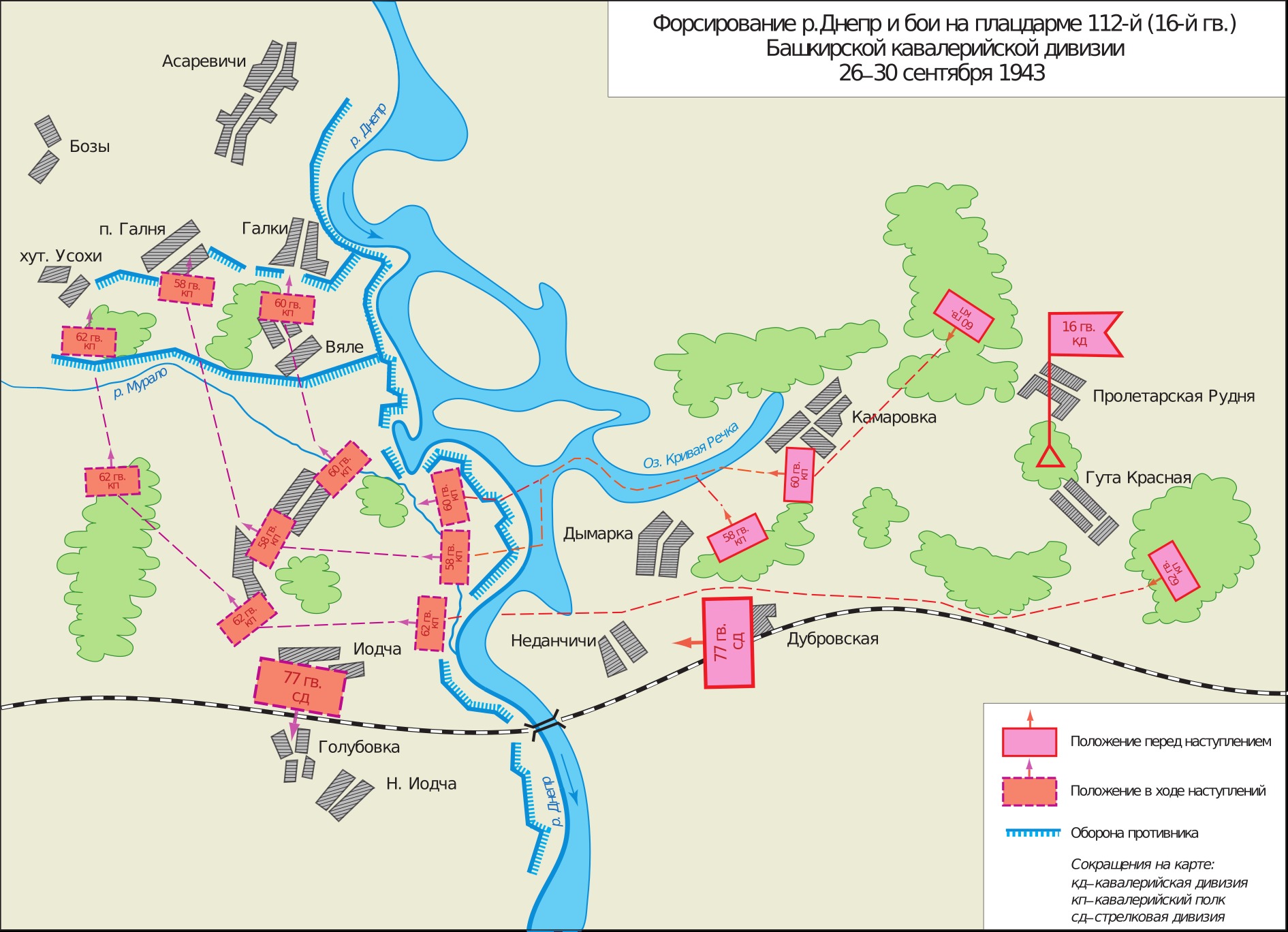

Из многочисленных боевых эпизодов особенно запомнилось Тагиру Таиповичу форсирование Днепра. Выполняя боевое задание командования, его полк под огнем противника переправился, захватил и стойко удерживал плацдарм на противоположном берегу реки. Кусимов умело управлял действиями подчиненных, личным примером воодушевляя командиров и бойцов на решительные действия. Родина высоко оценила боевые заслуги, отвагу и мужество командира 58-го конно-гвардейского полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР Тагиру Таиповичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Бои продолжались, нарастали пройденные с боями трудные километры. Однажды в дивизию приехал маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Он порекомендовал отправить Кусимова на учебу. В то время судьба фашистской Германии была уже предрешена, война приближалась к концу. Руководство и военное командование страны начинают думать об обеспечении армии офицерскими кадрами, подготовленными в соответствии с требованиями времени и международной обстановки. Командир полка, имеющий богатый боевой опыт, был направлен на учебу в Москву.

Уже будучи слушателем военной академии, полковник Кусимов в 1945 году принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Он с отличием окончил Академию имени М. В. Фрунзе, а затем Академию Генерального штаба ВС СССР. В последующие годы Тагир Таипович служил на различных ответственных должностях: начальник штаба и командир дивизии Северо-Кавказского военного округа, заместитель командира армейского корпуса Туркестанского военного округа, а в 1963 — 1969 годах возглавлял Военный комиссариат Башкирской АССР.

В годы службы в Вооруженных Силах Кусимов активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Он был делегатом XXIII съезда партии, дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был депутатом и членом президиума Верховного Совета Туркменской ССР, в 1969 — 1971 годах — депутатом Верховного Совета БАССР. В период службы и работы в Уфе генерал-майор Кусимов щедро делился своими знаниями и опытом с офицерами гарнизона, военных комиссариатов городов и районов республики.

И после ухода на заслуженный отдых Т. Т. Кусимов, народный герой и легендарный генерал, считал, что он по-прежнему в строю: активно участвовал в общественной жизни, пропагандировал славные боевые традиции Вооруженных Сил, вел большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. У славного ветерана было чему поучиться подрастающему поколению. На его груди сияли Золотая звезда Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, два ордена Красной Звезды и многие другие награды.

...Тагира Таиповича Кусимова не стало 10 мая 1986 года. Похоронен он в Уфе. В деревне Кусимово Абзелиловского района открыт музей его имени. В Уфе на доме, где жил генерал, была установлена мемориальная доска.

Ильяс ГАЛЕЕВ, подполковник в отставке

Опубликовано в газете "Республика Башкортостан" № 30 от 14 февраля 2009 года.

Слева направо: командир 275-го кавалерийского полка Т.Т.Кусимов, комиссар штаба 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Д.Ариткулов, командир 313-го кавалерийского полка Г.Макаев. Станция Дёма (март 1942)

Командир 275-го кавалерийского полка майор Т.Т.Кусимов рапортует Председателю Президиума Верховного Совета БАССР Р.К.Ибрагимову и командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии полковнику М.М.Шаймуратову о готовности полка к отправке на фронт. Станция Дёма (22 марта 1942)

Командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии полковник М.М.Шаймуратов зачитывает текст воинской клятвы. Станция Дёма (22 марта 1942)

Командный состав 275-го кавалерийского полка перед отправкой на фронт. Станция Дёма (апрель 1942)

Перед отправкой на фронт. Станция Дёма (март 1942)

После прибытия на Брянский фронт дивизия приступила к обустройству оборонительных позиций (июнь 1942)

Группа командного состава 112-й Башкирской кавалерийской дивизии среди бойцов-отличников 275-го кавалерийского полка: начальник политотдела 112-й Башкирской кавалерийской дивизии А.Абдуллин, комиссар 112-й Башкирской кавалерийской дивизии М.Назыров, зам. начальника политотдела 112-й Башкирской кавалерийской дивизии С.Кадыров, командир 275-го кавалерийского полка Т.Т.Кусимов, комиссар 275-го кавалерийского полка С.Алибаев, заместитель командира 275-го кавалерийского полка Ш.Гайсин. Курская область, посёлок Тербуны (лето 1942)

Солдаты и офицеры с М.М.Шаймуратовым (в центре). Брянский фронт (лето 1942)

Командный состав 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Командир дивизии, генерал-майор Г.А.Белов – в центре, командир 275-го кавалерийского полка, подполковник Т.Т.Кусимов – 2-й ряд 1-й справа (осень 1943)

Группа военнослужащих 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, удостоенных звания Героя Советского Союза. В 1-м ряду: 3-й слева – командир дивизии, генерал-майор Г.А.Белов, 4-й слева – полковник Т.Т.Кусимов (апрель 1944)

На крыше Рейхстага. Берлин (май 1945)

Фрагмент газеты «Советская Башкирия» (14 февраля 1978)