Молодые годы

Курсант Т.Т.Кусимов

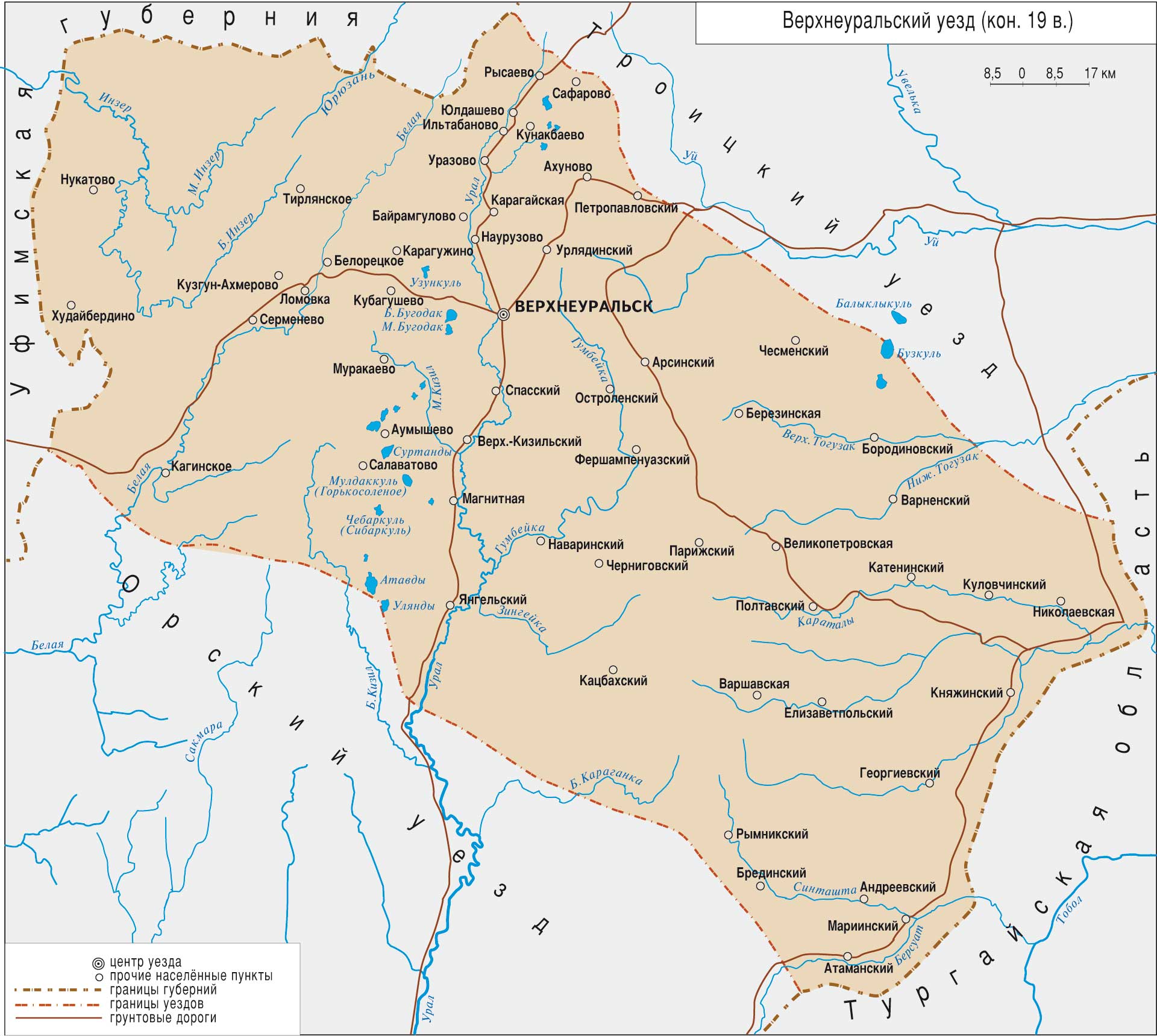

Кусимов Тагир Таипович родился 14 февраля 1909 года в деревне Кусимово Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Отец – Таип Зинунов – был бедняком. В семье было трое детей. Тагир был первенцем. Мать – Сахипъямал – умерла, когда ей было 20 лет.

Лето 1921 года выдалось засушливым. Трава не выросла, нечем было кормить скот. Спасаясь от голодной смерти, отец увёз сына в Среднюю Азию. Зарабатывали на хлеб как могли: пасли скот, стригли овец, работали носильщиками, собирали хлопок. Иногда просто просили милостыню.

Несколько лет отец и сын работали на хлопковых полях в районе железнодорожной станции Голодная степь (ныне город Гулистан в Узбекистане). В этой местности с конца 19 века проживали русские поселенцы, которые в безводной степи сначала построили оросительные каналы, а затем стали выращивать хлопок для нужд российской промышленности. В 1924 году Тагир поступил в первый класс русской школы. За два года одолел программу 4 классов.

В 1928 году Тагир по воле отца вернулся в Кусимово. Несколько месяцев жил в доме дяди – Муфаззалова Гали, младшего брата своей матери. Как только узнал о том, что военный комиссариат Тамьян-Катайского кантона набирает ребят для отправки в Казань на учёбу в татаро-башкирскую военную школу, написал заявление на имя военкома. Отбор кандидатов проходил в Белорецке, где находился административный центр кантона. Тагир успешно прошёл медкомиссию, но тут выяснилось, что он ещё не достиг призывного возраста. Немного подумав, военком зарегистрировал Тагира под фамилией Кусимов, а дату рождения изменил на 1909 год.

В сентябре 1928 года Тагир прибыл в Казань для сдачи вступительных экзаменов. Поступить сразу не удалось – имевшихся знаний оказалось недостаточно. Тем не менее Тагир и ещё примерно 30–40 человек были допущены к учёбе на подготовительных курсах. Впоследствии в личном деле Кусимова появится запись: «В Красной Армии с сентября месяца 1928 года».

Служба в Приволжском военном округе

Младший лейтенант Т.Т.Кусимов

6-я Объединенная татаро-башкирская командная школа относилась к Приволжскому военному округу (ПриВО). Программа обучения в ней была рассчитана на 3,5 года для подготовленных и 4,5 года для менее подготовленных. Имелись кавалерийское и пехотное отделения.

Кусимов окончил кавалерийское отделение командной школы в марте 1932 года. Согласно приказа о распределении выпускников он был оставлен служить в школе в должности командира взвода. Взвод Кусимова становится победителем окружных соревнований по стрельбе и лыжным гонкам. После этого получает право участвовать в общесоюзных соревнованиях, где тоже хорошо выступает.

В 1932 году Кусимов становится членом ВКП(б).

В Казани Тагир знакомится со своей будущей женой. Сайда Мустафиевна (в девичестве Хамидуллина) родилась в 1913 году. Свадьбу они сыграли в 1934 году.

С ноября 1935 года Кусимов – помощник командира эскадрона отдельного разведывательного дивизиона 1-й Казанской стрелковой дивизии ПриВО, а с июня по ноябрь 1936 года – командир эскадрона отдельного разведывательного батальона 86-й стрелковой дивизии дивизии ПриВО.

Осенью 1936 года Кусимова направляют в город Новочеркасск на шестимесячные кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (КУКС) Северо-Кавказского военного округа. Весной 1937 года Кусимов возвращается в Казань на прежнюю должность командира эскадрона отдельного разведывательного батальона 86-й стрелковой дивизии. В июле 1937 года Кусимову присвоено воинское звание «старший лейтенант». С апреля по июль 1938 года – командир разведывательной роты 256-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии.

Летом 1938 года Тагира Кусимова переводят в Закавказский военный округ. На новое место службы он прибыл с женой.

В июне 1923 года ЦК РКП(б) принял решение о создании начальных военных школ для подготовки командного состава из представителей национальностей страны. Выполняя решение ЦК, на базе Объединённых Казанских мусульманских командных курсов (ОКМКК) в ноябре 1923 года создается 6-я Объединенная татаро-башкирская командная школа Приволжского военного округа (ПриВО).

29 февраля 1924 года приказом РВС СССР № 290 6-й Объединенной Казанской татаро-башкирской командной школе присвоено почетное наименование – «Имени Центрального Исполнительного Комитета Совета Татарской Республики». Школе передано Красное Знамя Татарского ЦИК, ранее врученное ОКМКК.

Программа обучения в ней была рассчитана на 3,5 года для подготовленных и 4,5 года для менее подготовленных. Имелись кавалерийское и пехотное подразделения.

В школу принимались: а) по социальному происхождению только рабочие, батраки и крестьяне - бедняки и колхозники. Предпочтение отдавалось рабочим и батракам; б) по национальности: только татары и башкиры. Возраст принимаемых: от 18 до 23 лет.

В ноябре 1936 года состоялся последний и самый многочисленный выпуск 6-й Объединённой татаро-башкирской командной школы.

16 марта 1937 года на основании приказа Наркома обороны школа переименовывается в Казанское пехотное училище им. ЦИК Татарской АССР.

Ныне это Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище. См. официальный сайт http://kvtkku.mil.ru/

- Срок обучения в Татаро-Башкирской военной школе для более подготовленных — 3,5 года, а для менее подготовленных — 4,5 года.

- Татаро-Башкирская военная школа имеет два подразделения: кавалерийское и пехотное. Для Поступления на кавалерийское отделение личного желания недостаточно; пригодность к службе в кавалерии определяется командным составом этого подразделения и врачебно-медицинской комиссией.

- В школу принимаются: а) по социальному происхождению только рабочие, батраки и крестьяне - бедняки и колхозники. Предпочтение отдается рабочим и батракам; б) по национальности: только татары и башкиры.

- Возраст принимаемых: от 18 до 23 лет. В исключительных случаях для младшего начсостава до 25 лет.

- Приемные испытания - начинаются 15 сентября и продолжаются до первого октября.

- Поступающий в военную школу должен быть вполне здоровым и без физических недостатков. Ни в коем случае не могут быть приняты страдающие тяжелыми болезнями (венерическими, малярией и проч.).

- Все курсанты вполне обеспечиваются со стороны школы разного вида довольствием: имеется хорошее общежитие, курсанты получают обмундирование, приличную пищу, готовые учебники и, кроме всего, небольшое жалованье на мелкие расходы.

- Из армии будут приниматься только с командировками воинских частей.

От поступающих на срок обучения в 4,5 года требуются знания по следующим предметам:

По политграмоте: общее знакомство с задачами, назначением и армии. Общие понятия о строении Союза Советских Социалистических Республик. Знакомство с основами экономической политики партии и советской власти в настоящий период.

По русскому языку: умение читать, писать и кратко устно и письменно излагать свои мысли.

По родному языку: умение писать и читать на яналифе. Краткий пересказ прочитанного. Умение кратко изложить свои мысли по данной (знакомой) теме.

По географии: форма и движение земли. Обзор земного шара по карте полушарий. Союз Советских Социалистических Республик, знание на карте границ и основных районов.

По математике: счисление или нумерация. Знание четырех действий и решение задач на 4 действия. Знание десятичных мер.

По природоведению: элементарные понятия о твердых, жидких, газообразных телах.

От поступающих на срок обучения в 3,5 года, сверх всего этого, требуется:

По политграмоте: понятие о революции 1905 года. Февральской и Октябрьской революциях. Знакомство с основными решениями партии и советской власти на данный период. Знакомство с пятилетним планом.

По русскому языку: речь, слово, звук, имя существительное, глагол, предложение, имена прилагательные.

По родному языку: умение составить план. Знакомство со структурой тюркотатарских языков (приставочность). Знакомство с наиболее известными художественными произведениями.

По географии: климат, растительный мир, население земного шара. Главнейшие капиталистические государства и их колонии, западные соседи СССР, соседи СССР в Азии.

По математике: сложение отрезков и простейших дробей. Углы. Многоугольники, окружность. Измерение площадей. Измерение об’емов. Умножение и деление дробных чисел. Понятие о десятичных дробях.

Опубликовано в газете «Красная Татария» в номере от 3 апреля 1930 года. В тексте сохранены оригинальная орфография, пунктуация и стиль публикации.

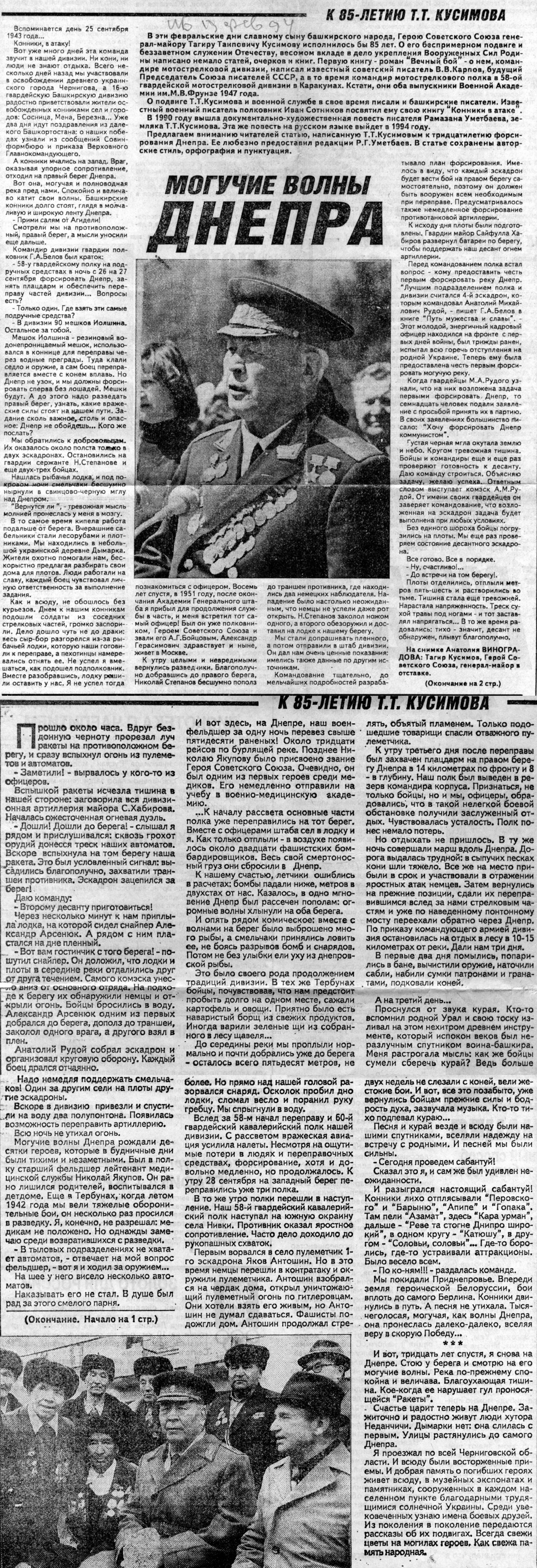

Писатель Рамазан Уметбаев увлекательно рассказал о своем друге Тагире Таиповиче в книге «Генерал Кусимов»:

– Вы прожили долгую жизнь, богатую событиями. Хотелось бы узнать, что вам памятнее всего?

– День, когда я стал курсантом Татаро-башкирской военной школы в Казани. Здесь, по существу, началась моя сознательная жизнь, мой путь в Советскую Армию, которой я отдал сорок шесть лет. А попал я в военную школу довольно-таки интересно. Скоро после возвращения в родную деревню из Средней Азии вызвали меня в военный центр в военкомат. Шел набор кандидатов в Казанскую школу, в первое, надо сказать, военное учебное заведение для подготовки национальных командных кадров. Узнав о цели вызова, я сразу же загорелся. Но оказалось, не подхожу возрастом, мал на один год. Да и документов никаких толком нет — откуда они у бродяги! Военком, познакомившись со мной ближе, на свой риск принял решение. Оформили мне документ — я стал Кусимовым — по имени деревни в Абзелиловском районе, откуда родом, и стал на год «старше», благо, ростом вышел. Комиссию проходили в Белорецке: из восемнадцати парней прошли всего двое — я и небольшого роста башкирский паренек из Учалинского района Тагиров. Сдали мы вступительные экзамены, маемся, ждем, когда списки вывесят. А когда их вывесили, мы были ошарашены: в списках нас не было...

Уже готовились уезжать, и вдруг нас, не прошедших по конкурсу, а таких набралось человек тридцать — сорок, собрали всех в клубе. Солидный человек с двумя ромбами в петлицах обратился к нам. Это был комиссар школы Нигмат Еникеев, доведший до нас разрешение наркома Ворошилова, по просьбе командования военной школы оставить «несчастливцев» на подготовительные курсы. Мы на этих курсах занимались в основном общеобразовательной подготовкой, а уже через год стали полноправными курсантами. Так началась моя служба.

ФРАГМЕНТ ПОВЕСТИ «ГЕНЕРАЛ КУСИМОВ»

В те предвоенные годы командир взвода Кусимов начинает заниматься спортом. Толчком этому послужил его друг Файзи Гафаров — а тот слыл сильнейшим спортсменом не только в школе, но и был известен в целом гарнизоне. Кстати сказать, в те годы красноармейцы, особенно командиры, и жизни своей не мыслили без спорта. В те времена у Красной Армии практически отсутствовали бронетранспортеры, существовала конная тяга, кавалерия и конечно же пехота. Моторизация вооруженных сил только набирала силу. Личное снаряжение, оружие, шанцевый инструмент весили ни много ни мало тридцать два килограмма. А марш-броски на двадцать – тридцать километров являлись обычным явлением. Красноармейцу-кавалеристу во время занятий приходилось заниматься так называемой рубкой лозы на полном скаку. Для этого требовалась недюжинная сила. И если сила удара достигала пятидесяти-шестидесяти килограммов — можно себе представить, как должен быть натренирован всадник. Будущие сабельные схватки показали, что у кавалеристов послабее при ударе саблей вывихивало кисть руки. При помощи Файзи Гафарова Тагир, которого, как уже говорилось, природа не обделила силой, еще упорнее тренировался на занятиях, накапливая мощь. Кусимов, ставя ногу коня на левое колено, споро подковывал ее, в этом деле ему не было равных.

Первый раз Кусимов принял участие в зимних видах спорта в 1934 году. Занял первое место по Казанскому гарнизону в соревнованиях по стрельбе и лыжным гонкам. После этого он занимает первое место в окружных соревнованиях по тем же видам спорта, пробежав дистанцию в пятьдесят километров. Это дает ему право принимать участие в состязаниях союзного масштаба для военно-учебных заведений Красной Армии. На них вызываются двенадцать лучших взводов — победителей окружных соревнований. По воле жребия открыть соревнования пришлось взводу Кусимова.

На линию старта выходит первое отделение станковых пулеметов его взвода. Судья подал команду, и вдруг командир отделения падает в снег через несколько шагов после старта. Оказалось, что кто-то ночью подрезал лыжные крепления. Пока он менял разъехавшиеся лыжи, прошло несколько минут. Отделение обгоняют курсанты Казанского училища имени Склянского, в котором училось много финнов, а те, как известно, отменные лыжники. За ними выходят вперед московские курсанты ныне общевойскового училища имени Верховного Совета РСФСР. И если отделение Кусимова отстало по результатам гонок, то в стрельбе Тагиру и отделенному Шакирову не было равных. По результатам первого дня взвод Кусимова занимал первое место по стрельбе, шестое — по лыжным гонкам; финны — первое место по гонкам и лишь двенадцатое место по стрельбе. Общий результат взвода Кусимова — второе место, его опередили москвичи.

На следующий день соревнования по гимнастике. Парни Тагира не ударили лицом в грязь. Наблюдавший за состязаниями командарм второго ранга С. С. Каменев заметил: «Взвод очень хорошо подготовился, но почему у них такая неопрятная форма?» В тот же вечер — соревнования по так называемому политбою. Два взвода становятся друг против друга и начинаются «словесные бои», чем-то напоминающие «айтеш» — состязания по красноречию, находчивости, только тут разговор был замешан на политике...

Осенью 1936 года Кусимова направляют в Новочеркасск на курсы усовершенствования командиров-конников. И здесь Тагир не оставляет своих занятий спортом. На лыжной дистанции в пятнадцать километров он приходит первым. Командарм второго ранга, командующий Северо-Кавказским военным округом Каширин лично вручает ему ценный приз.

На расстоянии двенадцати метров друг от друга в землю были воткнуты ивовые прутья — пятнадцать штук, очищенные от коры, чтобы всадник отчетливо видел их на скаку. По условиям соревнований их надо было рубить так, чтобы отрубленная часть, срезанная наискось, втыкалась обрубленным концом в землю. И это при полном скаку разгоряченного коня. Последнее упражнение — на земле лежит ватный «бешмет» с нашитым белым кругом. Надо проткнуть его пикой и тут же, на ходу, успеть попасть острием сабли внутрь двух блестящих колец на высоте воображаемого противника.

А скорость примерно шестьдесят километров в час, и в этот неуловимый миг надо успеть вытащить клинок из кольца. И в этих соревнованиях Тагир Кусимов побеждает знаменитого саблиста Ивана Буша. Он от души радовался своей победе. Но не успел он даже приласкать жеребца по кличке Добрый, как из жюри прозвучала команда: «Командиру взвода Кусимову повторить рубку!» Он, храбрец и богатырь, даже опешил немного. К тому же умный конь, посчитав, что дело сделано, помахивая пышным хвостом, начинает идти к выходу с ипподрома. Тагир с трудом шенкелюет — сжимает ногами ребра коня коленями — и повторяет рубку.

Причина вторичной рубки лозы выяснилась позже — во время первой рубки Буденный и Ворошилов, посмеиваясь, говорили о чем-то и не наблюдали за Кусимовым. А когда Тагир закончил, сотни людей, заполнившие ипподром, взорвались криками одобрения, аплодисментами. Тогда-то и распорядился Буденный повторить рубку.

Примечание. Сохранены оригинальные орфография, пунктуация и стиль повести.

Служба в Закавказском военном округе

Старший лейтенант Т.Т.Кусимов

С июля 1938 по февраль 1942 года Кусимов проходил службу в Закавказском военном округе (ЗакВО).

Первоначально командовал отдельным кавалерийским эскадроном 77-й горнострелковой дивизии с дислокацией в городе Баку. В марте 1939 года Кусимову присвоено воинское звание «капитан». С июня 1939 года начальник 2-й (разведывательной) части штаба этой дивизии.

В сентябре 1940 года переводится в 24-ю кавалерийскую дивизию ЗакВО на должность помощника командира 56-го кавалерийского полка (командир полка полковник Н.Ф.Скутельник). 56-й кавполк дислоцировался в городе Кировабад (ныне г.Гянджа). В апреле 1941 года Кусимову присвоено воинское звание «майор».

В конце июля 1941 года на базе 56-го кавполка и нескольких эскадронов, выделенных из состава 24-й кавдивизии (командир дивизии полковник Г.Ф.Малюков), была сформирована 23-я кавалерийская дивизия (командир дивизии полковник А.Г.Селиванов), имевшая в своём составе три кавалерийских полка – 14-й, 21-й, 118-й. Командиром 14-го кавполка был назначен майор Кусимов. Утром 25 августа основные силы 44-й и 47-й армий Закавказского фронта (образован 23 августа 1941 года на базе ЗакВО) вошли в пределы Ирана. Части 23-й кавдивизии двинулись в сторону высокогорного озера Урмия и, преодолев за 10 суток 691 км, расположились вдоль турецкой границы, выставив заставы на горных перевалах.

В конце 1941 большая часть советских частей, участвовавших в Иранской операции, была переброшена на советско-германский фронт. 23-я кавдивизия и 39-я горнокавалерийская дивизия дислоцировались в Иране до мая 1946 года.

В конце 1941 года майор Т.Т.Кусимов получил приказ о переводе в Южно-Уральский военный округ (создан 1 декабря 1941 года), где началось формирование двух национальных кавалерийских дивизий из башкир и татар.

В марте 1942 года супруга родила сына, которого назвали Салават. Вскоре из-за опасности немецких авиаударов она эвакуировалась через Баку в Красноводск, а оттуда – в Казань к старшей сестре.

Участие в Великой Отечественной войне

Майор Т.Т.Кусимов

В начале февраля 1942 года майор Кусимов прибыл в Уфу для формирования 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Первоначально исполнял обязанности начальника штаба дивизии, в марте был назначен командиром 275-го кавалерийского полка 112-й кавдивизии.

В действующей армии с апреля 1942 года. 9 июля 1942 года получил сквозное пулевое ранение левого плеча (в справке 1963 года указано правое). Несмотря на ранение, Кусимов в госпиталь ложиться не стал, остался в своём полку.

В июле 1942 года командир 112-й кавалерийской дивизии полковник М.М.Шаймуратов за боевые заслуги и отличную боевую выучку вверенного полка представил Кусимова к награде – ордену «Красное Знамя». В соответствии с приказом войскам Брянского фронта от 31 июля 1942 года майор Т.Т.Кусимов был награждён орденом Красной Звезды.

В конце сентября 1942 года ему было присвоено звание «подполковник».

В конце 1942 года 112-я Башкирская кавалерийская дивизия участвовала в обороне Сталинграда. 20 ноября 1942 года Кусимов был снова ранен – получил сквозное пулевое ранение правой голени с повреждением малоберцовой кости. Лечился в тыловом госпитале в Уфе. После выздоровления назначен командиром 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии (в феврале 1943 года 112-я кавдивизия переименована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, а 275-й кавполк – в 58-й гвардейский кавалерийский полк). После гибели генерал-майора М.М.Шаймуратова командиром 16-й гвардейской кавалерийской дивизии стал полковник Г.А.Белов.

27 сентября 1943 года под артиллерийским и миномётным огнём противника Кусимов переправил свой полк через реку Днепр западнее д.Дымарка и с.Неданчичи (Украинская ССР). Отбивая контратаки противника, создал плацдарм шириной до 2,5 км, обеспечив переправу других частей дивизии. При незначительных потерях личного и конского составов при форсировании реки полк за сутки уничтожил 77 солдат и 2 офицеров противника, захватил 15 автоматов, более 50 винтовок, 4 ручных и 3 станковых пулемёта, другую военную технику. Командир дивизии полковник Г.А.Белов за этот подвиг и другие боевые заслуги представил подполковника Кусимова к правительственной награде – ордену Суворова 3-й степени (28.09.1943). В свою очередь вышестоящее командование в лице командира 7-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора М.Ф.Малеева (30.09.1943) и командующего войсками фронта генерала армии К.К.Рокоссовского (26.11.1943) представило Кусимова к присвоению звания Героя Советского Союза.

В январе 1944 года Тагиру Таиповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

По рекомендации командующего кавалерией маршала Советского Союза С.М.Будённого в феврале 1944 года Кусимову было присвоено воинское звание «полковник». В мае 1944 года по личному распоряжению Будённого Кусимов был зачислен в Военную академию имени М.В.Фрунзе.

24 июня 1945 года Т.Т.Кусимов участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве в составе сводного батальона Военной академии имени М.В.Фрунзе.

Башкирские воины ни на день не теряют связи с родной землей, седым Уралом, с тружениками Башкирии, постоянно докладывают им о своих ратных делах. Одно из обращений воинов дивизии к башкирскому народу подписано командиром полка Кусимовым и комиссаром Алибаевым. Озаглавлено «Ваше доверие оправдаем».

«Дорогие земляки!

Горячий фронтовой привет вам, трудящимся орденоносного Башкортостана, от ваших сыновей, воинов Башкирской кавалерийской дивизии.

Дорогие товарищи!

Когда мы уезжали на фронт, вы дали нам священный наказ — не жалеть сил и самой жизни, чтобы уничтожить ненавистного врага. Мы стараемся с честью выполнить ваш наказ. Вот имена некоторых наших отважных товарищей. Младший лейтенант Абдрахман Яикбаев уничтожил из пулемета семьдесят фашистов. Сайфи Султангареев, Искандер Максутов, Минлегужа Шарипов, Минлислам Нарьшбаев отправили на тот свет десятки, сотни немецких оккупантов.

...С вами, героически работающими в тылу, мы окончательно покончим с немецкими захватчиками».

31 октября 1942 года

Опубликовано 19 февраля 1994 года в газете «Известия Башкортостана»

ВСПОМИНАЕТ КУСИМОВ

Парад Победы... Не могу вспоминать без волнения эти яркие, прекрасные часы моей жизни. И сейчас иногда кажется, что слышу звуки марша, который исполнял сводный оркестр из 1400 военных музыкантов. Мелодия марша заполняла каждый уголок Красной площади и рождала в душе ни с чем не сравнимую радость. Пошел дождь — теплый, весенний, и мне показалось это символичным: он будто стремился смыть с нас всю усталость, накопленную за годы фронтовой жизни.

Я находился в строю сводного батальона Военной академии имени М.В.Фрунзе. Глядел на сокурсников — участников Парада. Прекрасные, открытые, но суровые лица людей, победивших в тяжелейшей войне. Вспомнились почему-то пройденные фронтовые дороги, все пережитое на войне. Память выхватывала наиболее яркие эпизоды...

... После поражения на Курской дуге враг бежал, спеша укрыться на правом берегу Днепра — за этой одной преградой фашисты заранее подготовили себе долговременную глубокую эшелонированную оборонительную линию. Нам предстояло, неотступно преследуя врага, помешать ему отвести войска за Днепр и там развернуться. По сведениям армейской разведки, линия обороны противника проходила глубже за рекой, а на берегу стояло пока лишь боевое охранение. Действовать надо было немедленно. Мы определили наиболее подходящее для переправы войск дивизии место. Пока шла подготовка мест к форсированию Днепра, я внимательно изучал передний край противника. Каждый кустик, каждый бугорок на противоположном берегу мог стать для нас либо укрытием, либо смертельной ловушкой. Я обязан был знать все мелочи ландшафта местности, которые не указаны ни на одной карте — от них ведь тоже в какой-то степени зависела судьба нашего наступления. Вверенный мне 58-й кавалерийский полк 16-й гвардейской кавалерийской дивизии за неполные сутки сумел подготовиться к переправе. Были сооружены плоты, назначены группы штурма. В ночь на 27 сентября 1943 года началась переправа. Фашисты, однако, вскоре обнаружили первый десант. Небо осветилось ракетами, река закипела от разрывов снарядов. И в этом грохоте я вдруг уловил знакомую мелодию башкирской песни "Сибай". Певец как бы рассказывал товарищам, что здесь, на берегу седого Днепра, мы воюем за родные башкирские просторы, за свою семью, за будущее детей и внуков. А чувство Родины и сознание ответственности за ее судьбу делают бойца непобедимым.

Вспомнились и глубокие рейды в тылы врага. Кавалерия, обладавшая высокой мобильностью, в таких боевых операциях незаменима. Мы теряли товарищей, друзей — мужественных солдат и прекрасных людей, скорбь о которых не покидает нас и по сей день. Они на Параде шли вместе с нами. Это они брали в плен вражеские штандарты под Сталинградом, на Курской дуге, в сотнях других боевых операций, и в день Парада эти штандарты предстояло бросить к подножию Мавзолея под россыпь барабанного боя. Неожиданное это зрелище потрясло нас. С гостевых трибун на этот ритуал смотрели сотни иностранных дипломатов, журналистов. Мне подумалось: смотрите, запоминайте, ибо так закончится любая попытка поработить советский народ, навязать ему чью-то волю. Наш парад не только торжество по случаю Победы, но и напоминание будущим поджигателям войны...

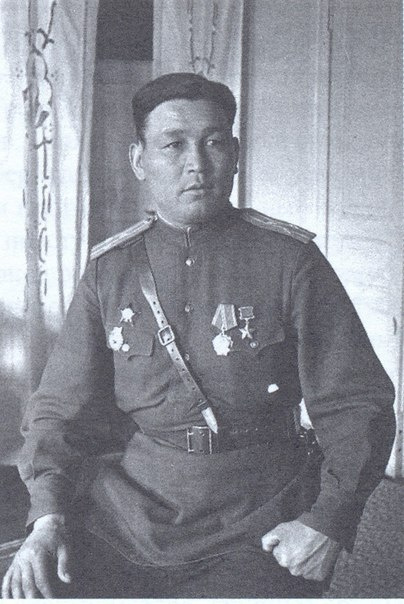

Командир дивизии, полковник Г.А.Белов – в центре; командир полка, подполковник Т.Т.Кусимов – 2-й ряд 1-й справа

Полковник Т.Т.Кусимов (1944)

Служба в послевоенные годы

Т.Т.Кусимов

В 1944–1947 годах – слушатель основного факультета Военной академии имени М.В.Фрунзе (г.Москва). Приказ о зачислении был издан 15 мая 1944 года. В том же приказе говорится о назначении Т.Т.Кусимова знаменоносцем академии. Окончил академию 7 ноября 1947 года с отличием.

В 1947–1954 годах служил в Северо-Кавказском военном округе:

С ноября 1947 по декабрь 1949 года – начальник штаба 4‑й отдельной гвардейской Кубанской казачьей кавалерийской дивизии (г.Ставрополь). Эта дивизия – одна из последних кавалерийских дивизий в СССР – ликвидирована в 1954 году.

С декабря 1949 по декабрь 1951 года – слушатель основного курса Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е.Ворошилова (г.Москва).

С декабря 1951 по апрель 1952 года – в распоряжении Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

С апреля 1952 года – начальник штаба, он же – первый заместитель командира 24‑й гвардейской горнострелковой дивизии (г.Грозный).

С августа 1953 года – командир 9‑й горнострелковой дивизии (г. Майкоп). В июне 1954 года дивизия переименована в стрелковую.

В мае 1954 года полковнику Т.Т.Кусимову присвоено воинское звание «генерал-майор».

С сентября 1954 по декабрь 1954 года – в распоряжении Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

В 1954–1963 годах служил в Туркестанском военном округе:

С декабря 1954 года – заместитель командира 376‑й горнострелковой дивизии. В марте 1955 года дивизия переименована в 71-ю горнострелковую (г.Ош Киргизской ССР).

С ноября 1956 года – командир 58‑й стрелковой дивизии (г.Кизыл-Арват Туркменской ССР). В июне 1957 года дивизия переименована в мотострелковую.

С июля 1961 по июль 1963 года – заместитель командира 1‑го армейского корпуса (г.Ашхабад).

В 1963–1969 годах – Военный комиссар Республиканского военного комиссариата Башкирской АССР.

Уволен в отставку в октябре 1969 года (приказ Министерства обороны СССР №01967 от 25.10.69).

Умер 10 мая 1986 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронен в г.Уфа на Мусульманском кладбище.

Через год – в 1987 году, умерла его жена – Сайда Мустафиевна.

Лит.: Белов Г.А. Путь мужества и славы. Воспоминания. 3-е изд., доп. Уфа, 1985; Бикмеев М.А. История военного комиссариата Республики Башкортостан. Уфа, 1998; Булатов Г.Г., Иргалин Г.Д. Кусимов Тагир Таипович // Военная история башкир: энциклопедия. Уфа, 2013; Слава башкирских конников / авт.-сост. Ф.Н. Вахитов, Н.И. Камалова. Уфа, 2005; Сотников И.В. От Волжских твердынь до седого Днепра // Генералы Башкортостана / сост. Г.Г. Булатов. Уфа, 1995; Уметбаев Р.Г. Генерал Кусимов: документальная повесть. Уфа, 1995; Хакимов Р. Сын Урала // Славные сыны Башкирии: очерки о Героях Советского Союза / сост. А. Ерошин, С. Саитов. Т. 1. Уфа, 1965.

Фрагмент газеты «Советская Башкирия» от 13 мая 1986 года

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕНЕРАЛ

14 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Тагира Кусимова

В феврале 1979 года в уфимском гарнизонном Доме офицеров отмечали 70-летие генерала Т. Т. Кусимова. По личной просьбе Тагира Таиповича мне довелось участвовать в подготовке этого, скажем прямо, не рядового события. Кроме других обязательных поручений, по своей инициативе оформил и отпечатал в городской типографии неплохой по тем временам цветной буклет с портретом юбиляра. Многие из участников памятного вечера по сей день хранят его у себя, как реликвию.

Настоящий батыр

В Доме офицеров царило необычное оживление. Чествовать Героя Советского Союза генерал-майора в отставке Кусимова пришли боевые друзья — ветераны-однополчане по 112-й кавалерийской дивизии, генералы и офицеры гарнизона, деятели культуры и искусства, представители общественности республики и, естественно, его земляки, родные и близкие. В тот вечер седовласый генерал выглядел бодрым, красивым и моложавым.

Жизненный путь славного воина тесно связан с судьбой народа, историей страны. Очень точно подметил это наш знаменитый земляк дважды Герой Советского Союза Муса Гайсинович Гареев в своем очерке «Наш генерал»: «...Каждый раз, встречая Тагира Таиповича, с трудом скрываю свое удивление и восхищение — ну, точь-в-точь Урал-батыр из сказки, услышанной в далеком детстве. Человеку уже семьдесят лет, а выделяется в любом окружении — высокий, могучий, белоснежная седина подчеркивает бронзовый загар. А в глазах постоянно озорная смешинка прячется. Чем-то похож Кусимов и на ныне покойного народного артиста СССР Арслана Мубарякова, воплотившего в известном кинофильме образ нашего национального героя Салавата Юлаева. Думаю, доведись ему родиться раньше, сложили бы о нем в народе песни, как и о Салавате».

Тагир Таипович родился на Урале — в деревне Кусимово Абзелиловского района, в те времена — Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии (кстати, фамилия его отца Зинунов, а во время призыва в армию Тагиру дали фамилию Кусимов — по названию деревни). В этих местах, на стыке Европы и Азии, в период Крестьянской войны, которую возглавлял Емельян Пугачев, прославился и Салават Юлаев со своими батырами. Мальчик хорошо знал традиции своего края по воспоминаниям земляков и народным песням.

Нелегко складывалась жизнь Тагира. Когда ему было два года, умерла мать. А в 1921 году на страну, измученную Гражданской войной и иностранной интервенцией, обрушился голод. Тагир с отцом в поисках хлеба отправились пешком в Среднюю Азию. Два года пасли отары овец в Казахстане... На всю жизнь запомнился Кусимову день, когда он в 1928 году добровольно вступил в Красную Армию. Было это в Казани, куда его направили на учебу в татаро-башкирскую объединенную военную школу. Юноша настойчиво овладевал боевым мастерством. В 1932 году он с отличием окончил ее и был оставлен там в должности курсового командира.

Затем служба в войсках: в 1935 году он помощник командира эскадрона, в канун Великой Отечественной войны майор Кусимов — помощник командира кавалерийского полка, который нес службу в составе советских войск в Иране. Началась война. 13 ноября 1941 года, когда немецкие войска вели ожесточенные бои на подступах к Москве, республику облетела весть: Государственный комитет обороны пошел навстречу пожеланиям жителей Башкирии и решил срочно сформировать две кавалерийские дивизии. На службу в них призывались добровольцы. Значительное число командного состава из башкир и татар было отозвано с фронта, из других военных округов. В начале 1942 года Кусимов приезжает в Уфу и назначается командиром формируемого здесь 275-го полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Мчится в бой Кусимов...

...И вот — фронт. 2 июля 1942 года началась боевая история дивизии. В первых же схватках с немецко-фашистскими оккупантами Кусимов показал себя умелым и отважным командиром. За проявленное в боях мужество его грудь украсил первый боевой орден. В ночь на 20 ноября 1942 года под Сталинградом во время артобстрела первый раз споткнулся его боевой конь — жеребец Бодрый, на котором Кусимов отправился из Уфы на фронт. Огромный осколок снаряда, разорвавшегося метрах в пятидесяти, рассек коню живот. А в конце дня был тяжело ранен и сам командир, попал в полевой госпиталь. Рана заживала медленно, а выход из боевого строя в тяжелые для полка дни и часы был для Кусимова мучительным. Наконец он возвращается в родную часть. А в дивизии о командире уже сложили песню: «Держит саблю-молнию крепкая рука, мчится в бой Кусимов впереди полка...» В феврале 1943 года отличившееся в боях соединение, где служил Кусимов, было переименовано в 16-ю Гвардейскую дивизию, а часть, которой он командовал, стала именоваться 58-м гвардейским кавалерийским полком. Подполковник Т. Т. Кусимов прошел трудный боевой путь от огневых берегов Волги до границ Польши. В сражениях с немецко-фашистскими захватчиками он неизменно отличался волевым характером, бесстрашием, выдержкой, владел в совершенстве искусством ведения боя.

Из многочисленных боевых эпизодов особенно запомнилось Тагиру Таиповичу форсирование Днепра. Выполняя боевое задание командования, его полк под огнем противника переправился, захватил и стойко удерживал плацдарм на противоположном берегу реки. Кусимов умело управлял действиями подчиненных, личным примером воодушевляя командиров и бойцов на решительные действия. Родина высоко оценила боевые заслуги, отвагу и мужество командира 58-го конно-гвардейского полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР Тагиру Таиповичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Бои продолжались, нарастали пройденные с боями трудные километры. Однажды в дивизию приехал маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Он порекомендовал отправить Кусимова на учебу. В то время судьба фашистской Германии была уже предрешена, война приближалась к концу. Руководство и военное командование страны начинают думать об обеспечении армии офицерскими кадрами, подготовленными в соответствии с требованиями времени и международной обстановки. Командир полка, имеющий богатый боевой опыт, был направлен на учебу в Москву.

Уже будучи слушателем военной академии, полковник Кусимов в 1945 году принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Он с отличием окончил Академию имени М. В. Фрунзе, а затем Академию Генерального штаба ВС СССР. В последующие годы Тагир Таипович служил на различных ответственных должностях: начальник штаба и командир дивизии Северо-Кавказского военного округа, заместитель командира армейского корпуса Туркестанского военного округа, а в 1963 — 1969 годах возглавлял Военный комиссариат Башкирской АССР.

В годы службы в Вооруженных Силах Кусимов активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Он был делегатом XXIII съезда партии, дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был депутатом и членом президиума Верховного Совета Туркменской ССР, в 1969 — 1971 годах — депутатом Верховного Совета БАССР. В период службы и работы в Уфе генерал-майор Кусимов щедро делился своими знаниями и опытом с офицерами гарнизона, военных комиссариатов городов и районов республики.

И после ухода на заслуженный отдых Т. Т. Кусимов, народный герой и легендарный генерал, считал, что он по-прежнему в строю: активно участвовал в общественной жизни, пропагандировал славные боевые традиции Вооруженных Сил, вел большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. У славного ветерана было чему поучиться подрастающему поколению. На его груди сияли Золотая звезда Героя Советского Союза, два ордена Ленина, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, два ордена Красной Звезды и многие другие награды.

...Тагира Таиповича Кусимова не стало 10 мая 1986 года. Похоронен он в Уфе. В деревне Кусимово Абзелиловского района открыт музей его имени. В Уфе на доме, где жил генерал, была установлена мемориальная доска.

Ильяс ГАЛЕЕВ, подполковник в отставке

Опубликовано в газете "Республика Башкортостан" №30 от 14 февраля 2009 года.